Geschichte der Einarbeitungs- und Prüfungsmethoden im Verein Hirschmann

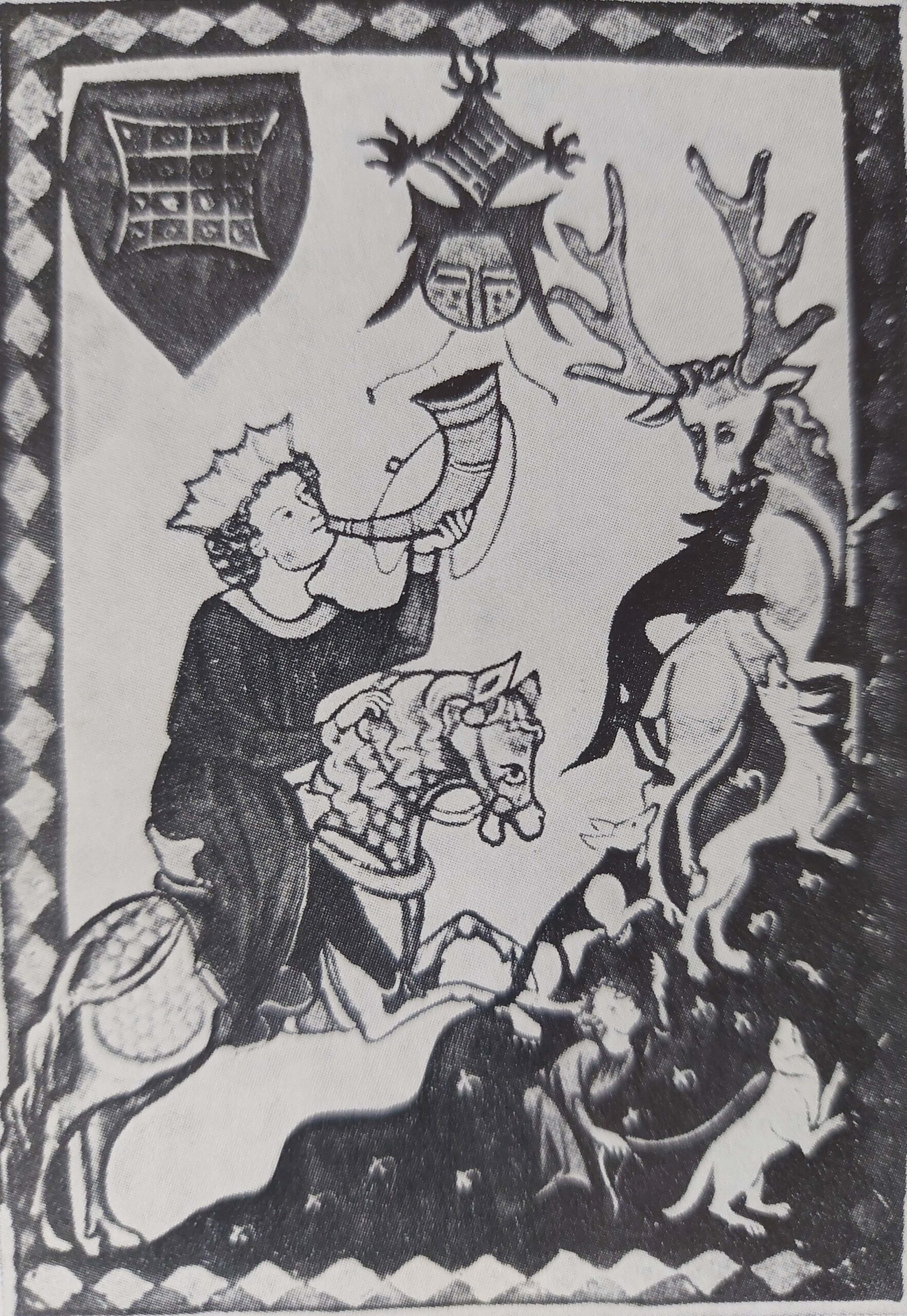

Leithunde wurden zum Bestätigen von Hirschen und Keilern auf der kalten Fährte eingesetzt. Wurde ein Hirsch oder Keiler in einem Einstand bestätigt, so wurden Lancierhunde auf der warmen Fährte genutzt, um das Stück durch ein eingestelltes Jagen (Lappjagd) oder durch die Parforce-Jagd zur Strecke zu bringen.

Durch die Einführung von Feuerwaffen bei der Jagd wurde es immer notwendiger, Hunde auf den warmen Fährten schweißender Stücke einzusetzen. Die damaligen Feuerwaffen mit großen Bleikugeln hatten eine geringe Durchschlagskraft, sodass selbst bei Lungentreffern eine Nachsuche erforderlich war. Die bisherigen reinen Leithunde wurden dazu nicht eingesetzt, da sie ausschließlich auf kalten Fährten geführt wurden. Zur Schweißarbeit kamen Lancierhunde oder „verdorbene Leithunde“, weil auf der warmen Fährte geführt, zum Einsatz. Ferner versuchte man, auch durch Kreuzungen der fährtenreinen, ruhigen Leithunde mit den laut-, hetz- und stellfreudigen Bracken zur Schweißarbeit geeignete Hunde hervorzubringen. Die damalig sehr professionelle Hundearbeit fand in höfischen Jägerhöfen statt, am bekanntesten der Hannoversche Jägerlehrhof.

Nach der napoleonischen Zeit wird der Hannoversche Jägerlehrhof wieder aufgestellt. Allen voran Oberwildmeister Knop verschmolz durch Einkreuzung der Heidbracke die Leithunde mit den Schweißhunden. Die Rasse wurde ab 1833 sogar mit einem Stammbuch gezüchtet, wobei das Hauptaugenmerk der Leistung nicht unbedingt typischen Rassemerkmalen galt. Knop entwickelte die „Hannoversche Jägerhofmethode“ zum Ausbilden der Schweißhunde:

- Beginn der Ausbildung erst nach vollendetem erstem Lebensjahr.

- Führung nur auf der kalten beobachteten Fährte außer Rehwild in der Behängezeit (Mai bis Brunft).

- Systematische Vorhinsuche und Verweisen gerechter Fährten.

- Keine künstlichen Hilfsmittel.

- Erste natürliche Totsuche erst mit vollendetem zweitem Lebensjahr.

- Keine Hetze vor dem Alter von etwa 3 Jahren.

Auflösung des Hannoverschen Jägerlehrhofs 1866.

Namhafte Rüdemeister und preußische Forstbedienstete (von Reden; Quensel; Gerding) sprechen sich für den Einsatz der Schleppe bei der Einarbeitung und Abführung des jungen Schweißhundes aus.

Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten sich allerorts kynologische Vereine und der „Verein zur Veredelung der Hunderassen“. Oft hatten diese jedoch keine Leistungs,- sondern eine Schönheitszucht zum Ziel.

Namhaften Rüdemeistern um Oberförster Hans Müller (Herzberg) war es daher ein wichtiges Anliegen einen Spezialverein für die Zucht und Führung des Hannoverschen Schweißhundes zu gründen. Vereinsgründung 1894 in Erfurt.

Führende Vereinsmitglieder wie Oberförster Hermann Mueller und Oberforstmeister Maximilian Gussone sowie die Mehrzahl der Mitglieder befürworten die „Jägerhofmethode“ zur Abführung der Hannoverschen Schweißhunde.

Es soll keine Trennung mehr zwischen dem Leithund und dem Schweißhund geben. Es werden zwei Prüfungen, die Vorprüfung und die Hauptprüfung entwickelt.

Im November 1895 wird im Jagdgehege des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin in Gelbsande die erste Hauptprüfung des Vereins Hirschmann abgehalten. Erfolgreich wurden fünf Schweißhunde geführt, Suchensieger mit einem ersten Preis war „Wodan II. Wolfshagen“ mit seinem Führer Förster Dege.

Oberförster Merrem stellt sein „Merremsches Fährtenrad“ vor. Die Einarbeitung des jungen Hundes ist so möglich, ohne absichtlich Wild krank schießen zu müssen.

Forstassessor Seitz seinerseits berichtet von Stelzen, an die die Läufe von Rotwild befestigt wurden, um eine künstliche Fährte zu treten.

Die Vorteile der künstlichen Fährte gegenüber der beobachteten kalten Gesundfährte werden von Merrem und Seitz herausgestellt:

- Fährtenverlauf ist bekannt, der Hund kann genau korrigiert werden.

- Der Schwierigkeitsgrad kann der Entwicklung des Hundes angepasst werden.

Die Prüfung auf der künstlichen Fährte wird in die Prüfungsordnung aufgenommen.

„Stelzen mit angeschraubten Wildläufen und aus der Hand geträufelter Schweiß“.

Auf Grund heftigen Widerstandes der Befürworter der „Jägerhofmethode“ wird die PO abermals geändert. Die künstliche Fährte kann bei der Vorprüfung verwendet werden, keine künstliche Fährte hingegen bei Hauptprüfungen.

Nach dem Ersten Weltkrieg waren viele Hunde verschollen oder tot. Es war danach sehr mühsam, eine Schweißhundezucht wieder aufzubauen. Die erste Hauptprüfung bei Graf von Arnim verlief entsprechend ernüchtern: „….daß die vorgeführten Hunde nicht genügend durchgearbeitet sind. Preise nicht verteilt.“

Seit Gründung des Verein Hirschmann war man bestrebt, die Ausbildung der Hundeführer zu forcieren. Dazu wurden mehrere Versuche unternommen eine „Schweißhund- Zucht- und Schweißhund-,Lehranstalt“ zu gründen.

Im Reinhardswald gelingt es dann 1925 einen ersten Schweißhundeführerlehrgang zu veranstalten.

Am 19. Juli 1930 wird der Internationale Schweißhundeverband gegründet. Gründungsmitglieder sind der Verein Hirschmann (VH), der Klub Bayerische Gebirgsschweißhunde (KBGS), der Österreichische Schweißhundeverein (ÖSHV) und der Ungarische Schweißhundeverein (MVE).

Im November 1933 wird die erste Internationale Schweißhundeprüfung in Kapuvar, Ungarn, abgehalten.

Suchensiegerin ist die Hannoversche Schweißhündin „Isolde von der Hunau“ (HS 761) aus Schmallenberg-Rehsiepen mit ihrem Führer Förster Dickel.

Nach einem viel beachteten und kontrovers diskutierten Vortrag des Oberförsters Mueller (Darß) in Goslar im Jahr 1931 wird die Kunstfährte bei Vorprüfungen wieder in die Prüfungsordnung aufgenommen. Mueller spricht sich später sogar für eine ausschließliche Einarbeitung des jungen Schweißhundes auf der künstlichen und natürlichen Schweißfährte aus. Die Einarbeitung auf der kalten Gesundfährte lehnt er ab.

Konträr zu den Ansichten Muellers, spricht sich Frevert wieder vehement für die Abführung des Schweißhundes nach der „Jägerhofmethode“ aus.

Auf Grund der Ausführungen Freverts wurden bei Vorprüfungen wieder ausschließlich beobachtete kalte Gesundfährten geprüft. Bei Hauptprüfungen war es weiterhin nicht unüblich, Wild absichtlich krank zu schießen.

Nach dem Ende des Zeiten Weltkrieges wurde wieder eine Hauptprüfung in Neuhaus/Solling durchgeführt. Suchensieger mit Ehrenpreis war der vom heute noch sehr bekannten Clito Hödicke gezogene und vom Förster Hennecke Donnershagen geführte „Bodo vom Jägeranger“ 1178.

Nach dem 2. Weltkrieg ist nicht nur der Bedarf an guten Hunden groß, auch motivierte und gut ausgebildete Schweißhundeführer sind gesucht. Der Verein hat in diesem Jahr gleich drei Schweißhundeführerlehrgänge durchgeführt:

- Solling – Clito Hödicke

- Lüneburger Heide – Erich Meyer

- Harz – Hans Gotkowsky

Die Schweißhundeführerlehrgänge wurden in den weiteren Jahren an diesen drei Standorten fortgeführt.

Eine neue Prüfungsordnung wird verabschiedet. Während es bei den Hauptprüfungen nur redaktionelle Änderungen gibt, ist zukünftig bei der Vorprüfung nur die Führung auf der kalten Gesundfährte zulässig. Das Fährten soll mindestens drei Stunden betragen, der Hund hat die Fährte so lange zu arbeiten, bis er das gesunde Stück im Einstand sprengt oder vorher abgetragen wird. Ein Abtragen ist frühestens nach 300 Metern zulässig.

Als neue, besondere Form der bisherigen Hauptprüfungen können nun auch Fertigkeitsprüfungen durchgeführt werde. Auf der Basis der Hauptprüfungs-PO dürfen nun auch Hauptprüfungsarbeiten „bei Gelegenheit“ abgenommen werden. Die Durchführung hat vorher der Richterobmann zu genehmigen. Die Position des Richterobmanns wird neu geschaffen; Forstmeister Oskar Steinhoff wird zum ersten Prüfungsobmann bestellt. Vertreter Alfred Steinhoff, Winnefeld, und Henning Wallmann, Selzerturm.

Basierend auf den Ergebnissen der Dissertation von Dr. Barth und vor allem auch auf eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen ist es Karl Bergin, der einige Leitsätze der „Jägerhofmethode“ in Frage stellt.

In diesem bis heute gültigen Standardwerk der Ausbildung eines Schweißhundes bricht Bergin mit einigen bis dahin gültigen Standard der Jägerhofmethode. Er erkannte, dass der junge Hund schon im Welpenalter angemessen an seine spätere Aufgabe herangeführt werden soll. Einfache Schleppen zu Beginn und auch einfache natürliche Nach- (Tot-)-suchen sollen dem Junghund angeboten werden. Zur Stärkung seines Selbstbewusstseins soll der junge Hund viele Freiheiten genießen.

Die Prüfungsordnung der Vorprüfung wurde aufbauend auf den Erkenntnissen von Karl Bergin grundlegend geändert. Der junge Hund konnte nun schon mit 12 Monaten (vorher 18 Monate) zur Vorprüfung gemeldet werden. Die neuen Prüfungsfächer bei der Vor- Und Hauptprüfung entsprechen noch heute gültigen Prüfungsfächern das Ergebnis wird in der vier stelligen Wertziffer ausgedrückt.

Karl Bergin war es wieder, der zusammen mit Dr. Helmut Wölfel vom Göttinger Institut für Wildbiologie und Jagdkunde einen ersten Versuch startet, den Hund auf einer durch ein zahmes Stück Rotwild gelegten Fährte zu führen. Die Ausbildung der Hunde auf der kalten Gesundfährte wurde so deutlich vereinfacht, die Hunde konnten ihrem Leistungsstand entsprechend unter kontrollierten Bedingungen an die Nachsuchenarbeit herangeführt werden.

Im Sommer wurde mit einem „Fährten zahmen Rothirsch“ die ersten zwei Vorprüfungen mit einem geführten Stück Rotwild im Solling veranstaltet. Alle sieben Hunde, darunter Wolfgang Bruchmüller mit „Dido Lauenberg“ (I.Preis) und Gustaf Brandes mit „Dina Lauenberg“ (II.Preis), haben mit Bravour bestanden.

Nachdem Reinhard Kompa 1980 sehr erfolgreich ein Stück Schwarzwild aufgezogen und viele Übungsfährten damit erfolgreich ausgeführt hat, wurde 1981 die erste Vorprüfung mit einer geführten Fährtensau in der Försterei Zienitz veranstaltet. Allen vier Gespanne haben die Prüfung mit Bravour bestanden, allen voran der spätere Zuchtwart Udo Peters.

Nach den guten Erfahrungen der ersten Vorprüfungen mit einem geführten Stück Rotwild und Schwarzwild wird für die Wertziffer 1 „Riemenarbeit“ das Ausarbeiten der Fährte auf ein geführtes Stück Hochwild in die Prüfungsordnung aufgenommen. In den kommenden Jahren löst diese Art der Vorprüfung das Führen auf der beobachteten Gesundfährte fast vollständig ab.

Durch die Wiedervereinigung kamen Schweißhundeführer wieder zusammen, die bedingt durch die Trennung der Innerdeutschen Grenze auch abweichende Führungs- und Prüfungsmethoden entwickelt haben. In Westdeutschland verfolgte der Verein Hirschmann bei der Vorprüfung die traditionelle Führung auf der gesunden kalten Fährte. Die Schweißhundeführer der DDR entwickelten die auch im Verein Hirschmann immer wieder diskutierte Führungsmethoden auf der künstlichen Fährte (Merrem, Walter Seitz, Schnalke, Most ) weiter und führten sie in ihre für beide Schweißhunderassen gültige Prüfungsordnung ein.

Geprüft wurde jeweils eine 1.000 Meter Fährtenschuharbeit mit einer Stehzeit von 16 Stunden in Schönbrunn/Thüringen und Rittersgrün/Erzgebirge.

In Anwesenheit von namhaften Vertretern des Vereins Hirschmann, 2. Vorsitzender Klaus Gussone, Zuchtleiter Wilhelm Puchmüller (als Richter) und weiteren Hirschmannmitgliedern konnten zum Teil sehr gute Leistungen der HS- und BGS-Gespanne auf der künstlichen Fährte trotz hoher Verleitung beobachtet werden.

1998 - Riemenarbeit auf der Fährtenschuhfährte ohne Schweiß wird in die Prüfungsordnung aufgenommen.

Nach den sehr positiven Erfahrungen der ostdeutschen Hundeführer Erhard Patsch und Fritz Bode bei der Prüfung auf der getretenen kalten Gesundfährte wird die „Riemenarbeit auf der Fährtenschuhfährte ohne Schweiß“ in die Vorprüfungsordnung aufgenommen.

Die Fährte soll zwei Haken haben und 600 Meter bis 1.000 Meter lang sein. Die getretene Fährte muss über Nacht stehen.

Nach einem längeren Prozess der Abstimmung in verschiedenen Arbeitsgruppen und der Beteiligung der Mitglieder wurde 2008 eine grundlegend neue Prüfungsordnung insbesondere für die Vorprüfung verabschiedet. Die bisherige Vorprüfung als Anlagenprüfung wird durch die neue Leistungsprüfung „Schweißhundeprüfung/Vorprüfung“ (SHP/VP) abgelöst. Gegenstand der neuen Schweißhundeprüfung ist neben der Feststellung des Zuchtwertes das Erkennen und Bescheinigen der jagdlichen Brauchbarkeit für den Nachsucheneinsatz. Die SHP/VP ist keine Anlagenprüfung mehr, sondern eine Leistungsprüfung. Als neue Prüfungsfächer kommen das Verhalten am Wild (Schwarzwild), geprüft an der Pendelsau, und das Sozialverhalten hinzu. Der Verein trägt damit dem steigenden Nachsuchen am wehrhaften Schwarzwild Rechnung, ebenso dem gewandelten sozialen Umfeld, in dem die heutigen Hunde heranwachsen und leben.

Das Verhalten am Wild kann neben der Pendelsau nun auch im Schwarzwildgatter geprüft werden.

Sowohl für die Hauptprüfung als auch für die Schweißhundeprüfung (VP) wird die Normalleistung als grundlegendes Bewertungskriterium definiert. Von der Normalleistung abweichende schlechtere oder besser Leistung werden in Bewertungsstufen eingeordnet.

Die Prüfung des Verhaltens am Wild im Schwarzwildgatter wird gegenüber der Pendelsau priorisiert.

125. Jahre Prüfungen im Verein Hirschmann

Vom Leithund zum Schweißhund